「終活」と聞くと、なんだか重たい響きに感じてしまいませんか?

「まだ元気なのに考えるのは早いのでは…」

「親にどう切り出せばいいのか分からない」

そんな戸惑いや不安を抱える人は、とても多いのです。

でも本来の終活は、“死の準備”ではなく これからを安心して生きるための活動。

資産や保険を整理しておけば家族の負担が減り、医療や介護の希望を伝えておけば「迷わせない安心感」が生まれます。

さらにエンディングノートに思いを残すことで、自分の人生を見つめ直すきっかけにもなるのです。

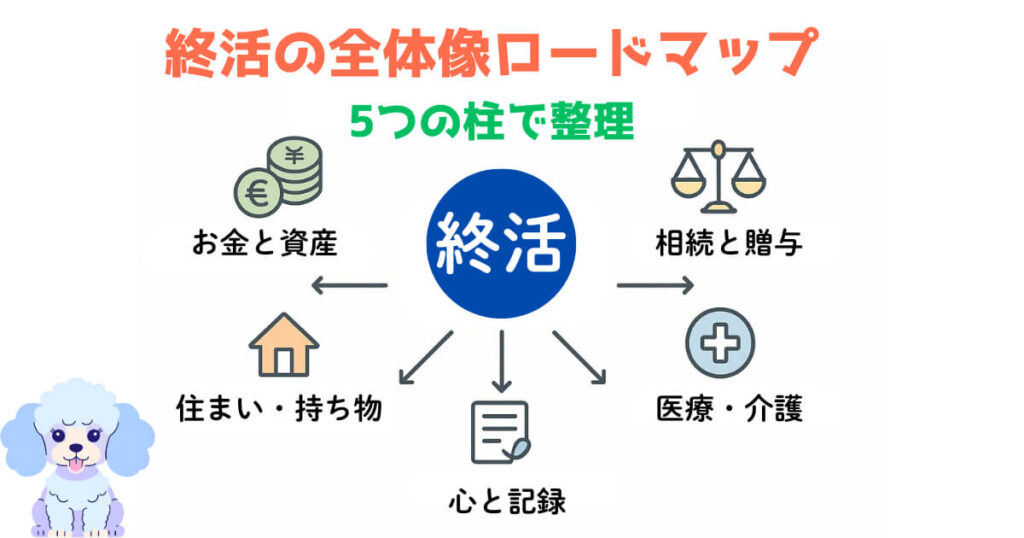

この記事では、終活の全体像を5つの柱に整理し、無理なく始められるステップをわかりやすく解説します。

自分のためにも、親のためにも――今から少しずつ進めていくことで「心の荷物」が軽くなり、これからの時間をもっと自由に生きられるようになります。

安心して老後を迎える第一歩を、このロードマップから始めてみませんか?

【この記事を読んでわかること】

✔ 終活の本当の意味と、なぜ今から準備する必要があるのか

✔ 「お金・相続・介護・住まい・心」の5つの柱で整理した終活の全体像

✔ 最初の一歩として無理なく始められる具体例(資産一覧・エンディングノートなど)

✔ 自分だけでなく、親の終活をサポートする際の考え方と進め方

✔ 終活と資産形成・キャリア設計をつなげて考えるヒント

泉

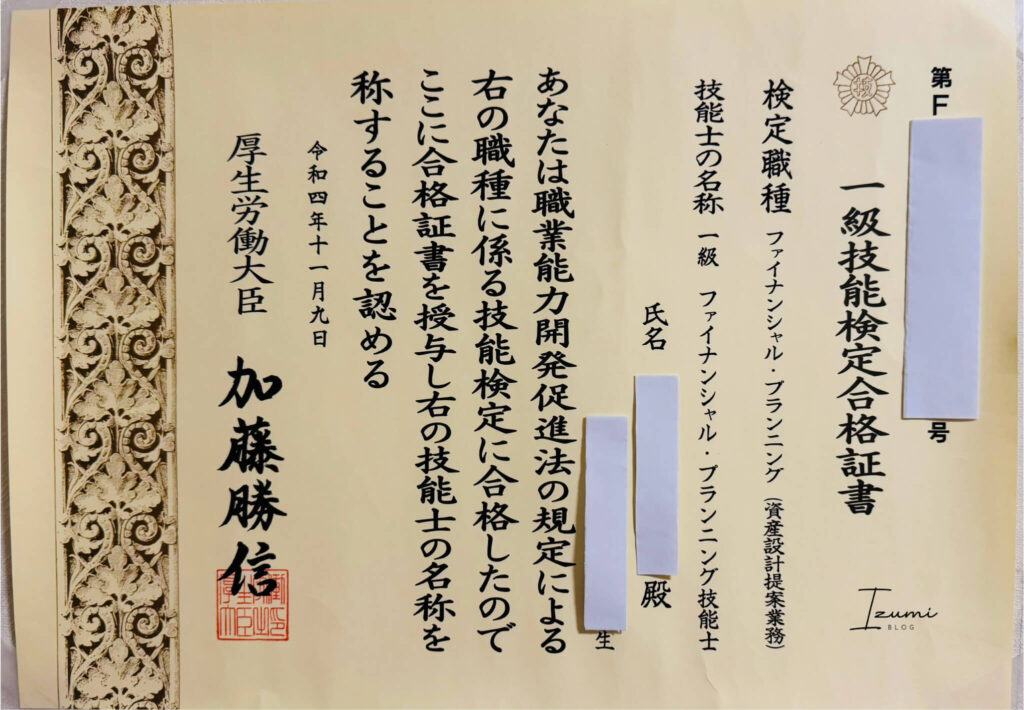

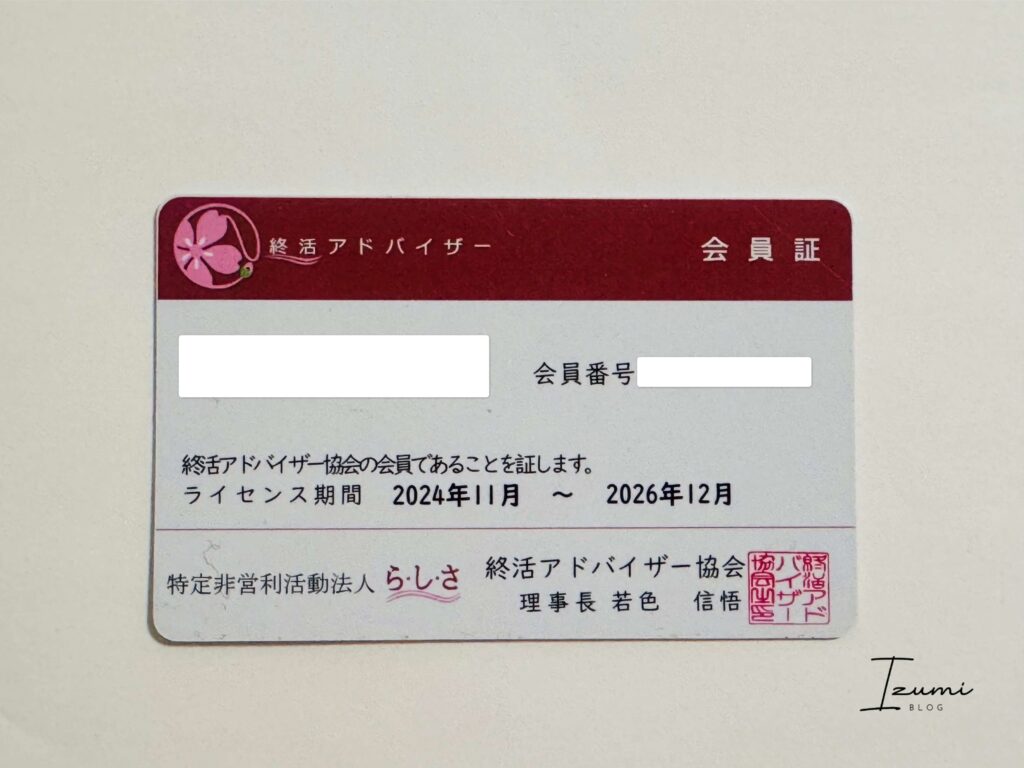

🟣プロフィール

FP1級・終活アドバイザー資格を保有。メーカー勤務15年以上の経験あり。

老後や家族のことが心配な方へ、お金・相続・介護の備えをわかりやすく

伝え、初めての終活でも安心して一歩を踏み出せるコツを紹介しています。

「人生の安心ノート作り」を応援しています。

終活とは?安心して生きるための前向きな準備

終活という言葉を聞くと「死を意識する暗いもの」と感じる人も多いですが、本来は老後を前向きに過ごすための活動です。

泉

泉ここでは終活の意味や必要性を整理し、誤解を解消していきましょう。

終活の本当の意味|今を安心して暮らすための活動

終活は死を待つ準備ではなく、安心して今を生きるためのプロセスです。

なぜなら、自分の希望や資産を整理しておけば、将来への不安が減り日々を落ち着いて過ごせるからです。

例えばエンディングノートを作れば、医療や介護の希望を家族に伝えられるため、不測の事態にも安心感が持てます。

こうした準備があると「これからの時間をどう生きるか」に意識を向けられるようになります。

結果的に、終活は自分の人生を前向きにする活動といえるのです。

終活は“自分らしい生き方”を最後まで続けるための準備なのよ。

なるほど!前向きに生き方をデザインするって考えると素敵だね!

50代・60代から始める人が増えている最新データ

終活は50代・60代から意識する人が増えています。

背景には、親の介護や相続を経験し「自分も備えておこう」と考える人が多いことがあります。

内閣府の「令和6年度高齢社会対策総合調査」では、60~64歳で42.1%が“死後対応の準備”を始めていると回答しており、65~69歳では53.0%と過半数を超えています。

ここでいう「死後対応の準備」とは、葬儀・相続・遺言などを含む広い意味での終活を指します。

年齢が上がるにつれて割合はさらに高くなり、健康で余力のあるうちに準備を進める人が確実に増えていることが分かります。

若いうちは遠い話に感じますが、元気なうちに始めれば選択肢も広がり、将来の家族の負担を軽くすることにつながります。

出典:内閣府「令和6年度 高齢社会対策総合調査」 第2章 第4節 図表2-4-8-1

50代以降で始める人が半数以上ってデータもあるの。健康なうちに動くのが一番よ。

えっ、そんなに多いんだ!早めにやれば選択肢も広がるんだね。

後回しにすると家族が困る3つのケース(相続・介護・資産)

📌 後回しにすると家族が困る3つのケース

| ケース | 具体的な問題 | 家族への負担例 |

|---|---|---|

| ⚖️ 相続 | 遺言書なしでトラブル | 手続きに時間・費用がかかる |

| 🧑🦽 介護 | 本人の意思が不明確 | 介護方法を巡って家族が迷う |

| 💰 資産 | 口座や保険が不明確 | 手続きが進まず生活費が滞る |

終活を後回しにすると、家族に大きな負担がかかります。

代表的なのが相続手続き・介護・資産管理の3つです。

相続では遺言書がないために兄弟間でトラブルになることがあります。

介護では本人の意思が不明確だと家族が選択に迷います。

資産管理では口座や保険の情報が分からず手続きに時間がかかります。

これらは事前に整理しておけば防げる問題です。

つまり、終活は自分のためだけでなく家族の安心のためにも早めに進める必要があるのです。

相続・介護・資産管理は後回しにすると家族が大変になるの。

わぁ…全部ちゃんと準備しておけば、家族も安心だね!

終活の全体像ロードマップ|5つの柱で整理

終活は「どこから始めればいいのか分からない」と迷いやすい分野です。

そんなときは、全体を5つの柱に分けて整理すると見通しが立ちやすくなります。

ここから、その柱ごとに順番に解説していきます。

📌 終活の全体像ロードマップ|5つの柱

| 柱 | 内容の例 | 始めやすさ |

|---|---|---|

| 💵 お金と資産 | 預貯金・投資・保険の整理 | ★★★☆☆ |

| ⚖️ 相続と贈与 | 遺言書・生前贈与 | ★★☆☆☆ |

| 🏥 医療・介護 | 延命治療・介護方針 | ★★★☆☆ |

| 🏠 住まい・持ち物 | 断捨離・不用品整理・不動産 | ★★★☆☆ |

| 📝 心と記録 | エンディングノート・思い出 | ★★★★★ |

① お金と資産の整理(NISA・保険・預貯金の一覧化)

終活の基本は資産の整理です。

なぜなら、預貯金や証券口座、保険契約が把握できていないと、家族が手続きを行う際に大きな混乱が生じるからです。

具体的には、通帳や保険証券を一覧表にまとめ、どの口座が現役かを明記しておくことが有効です。

新NISAのような投資口座も含めて整理しておけば、老後の生活資金の見通しが立ちやすくなります。

資産を見える化することで、今後の資金計画を立てるうえでも役立ちます。

通帳や保険を一覧にするだけで、見える化ができるのよ。

私でもできそう!一つずつ書き出せば安心だね。

② 相続と贈与の準備(遺言書・生前贈与の基本)

相続は終活の中で特に重要なテーマです。

遺言書を残しておくことで、相続人同士のトラブルを大幅に減らせます。

また、生前贈与をうまく活用すれば税負担を軽減できる場合もあります。

たとえば年間110万円までは非課税枠があり、計画的に贈与すればスムーズな資産承継が可能です。

準備をしていないと、相続手続きに時間や費用がかかり家族に負担がかかります。

早めに方向性を決めておくことで、自分と家族双方の安心につながります。

遺言書や生前贈与を考えておくと、トラブルを防げるわ。

法律のことって難しそうだけど、準備しておけば安心だね。

③ 医療・介護の備え(介護費用・延命治療の意思表示)

医療や介護の備えも欠かせません。

なぜなら、突然の入院や介護が必要になった際、本人の意思が分からないと家族が判断に苦しむからです。

具体的には、延命治療を希望するかどうか、介護施設か在宅介護かなど、自分の考えを事前に記録しておきます。

介護費用についても、公的介護保険と自己負担額の目安を把握しておくと安心です。

こうした準備があると、いざという時に家族が迷わず行動でき、本人も望む生活を続けられます。

延命治療や介護の希望は、事前に記録しておくのが大切よ。

親にどうしたいか聞くのも、私たちにできるサポートだね。

④ 住まいと持ち物の整理(断捨離・不動産の活用)

住まいや持ち物の整理は「身の回りの終活」として重要です。

理由は、物が多いと介護や相続時に家族の負担が増えるためです。

たとえば使っていない家具や衣類は早めに処分しておくと、将来の引っ越しや介護時の準備がスムーズになります。

また、不動産を所有している場合は活用方法も考えておくべきです。

空き家問題を避けるため、売却か賃貸かを検討しておくと、家族が迷わず対応できます。

整理は物理的にも心理的にも暮らしを軽くします。

断捨離や不動産の活用は、家族の負担を軽くする大事な準備よ。

たしかに物が多いと大変だもんね。早めに整理しておくと安心だ!

⑤ 心と記録の整理(エンディングノート・思い出の残し方)

心の整理は、終活の最初の一歩にもなり、最後の仕上げにもなる大切なプロセスです。

エンディングノートに名前や連絡先など簡単なことを書くだけでも、自分の気持ちを整理するきっかけになります。

また、感謝の言葉や人生の記録を残したり、アルバムや動画をまとめておくのも有効です。

こうした記録は家族にとって大切な思い出となり、自分自身も心が整います。

物理的な準備と合わせて心の整理を進めることで、終活はより前向きで安心できるものになります。

エンディングノートには資産だけじゃなく、感謝の気持ちも残せるの。

思い出やメッセージを残せるって、すごく素敵だね!

終活を進めるステップ|小さな一歩から始める方法

終活は「やらなきゃ」と思っても、いざ行動となると手が止まってしまいがちです。

ここでは無理なく始められる最初の一歩と、その後の進め方を紹介します。

まずは通帳や保険の一覧化から始めよう

最初の一歩は「お金の情報をまとめること」です。

通帳や証券口座、保険証券をノートやエクセルに一覧化するだけで、資産の全体像が見えてきます。

理由は、家族が把握できていないと、相続や医療手続きに大きな手間がかかるためです。

例えば保険会社名や契約内容、満期日を書き出すだけでも整理が進みます。

一度作っておけば更新も簡単なので、最も取り組みやすい出発点といえるでしょう。

最初の一歩は資産の一覧化。これだけで安心感が増すわ。

一覧表にするだけなら簡単そう!私も真似できるかも!

家族と話しにくいテーマを切り出すコツ

終活で一番難しいのは「家族との対話」です。

医療や介護の話題は避けられがちですが、将来必ず必要になるテーマです。

切り出すコツは、ニュースや身近な体験をきっかけにすることです。

「最近こういう記事を読んだんだけど…」と自然に話題に出せば重くなりません。

親の終活をサポートする場合も同様で、急に切り出すよりも雑談の延長で触れる方がスムーズです。

小さな会話から始めると、お互いに負担なく進められます。

ニュースや身近な話題から切り出すと、自然に会話できるのよ。

“この前ニュースで見たんだけど”なら言いやすいね!

実際にやってみた人の体験談(エンディングノート記入のリアル)

終活は「やろうと思っても腰が重い」と感じる人が多いです。

実際にエンディングノートを書いた60代女性は「最初は暗い気持ちになるかと思ったけど、書き始めたら“感謝を伝える手紙”みたいで心が温かくなった」と話しています。

別の50代男性は「親が倒れた時に治療の希望が分からず大変だった経験から、自分は子どもに迷わせたくないと思って記入を始めた」と語っています。

このように、体験者の声からも分かる通り、終活は思ったより前向きで、家族の安心を生む行動です。

やってみた人の声を聞くと、前向きに取り組めるわね。

“感謝を伝えるきっかけになった”って体験談、すごく心に響くよ!

定期的に見直すタイミング(還暦・定年・退職時など)

📌 定期的に見直すタイミング

| タイミング | 見直す内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 🎉 還暦(60歳) | 資産の一覧化・介護方針 | 健康なうちに方向性を確認 |

| 👔 定年(65歳前後) | 生活費・年金収入の再確認 | 退職金の活用を含め整理 |

| 🧓 退職後(70歳以降) | 相続・住まい・持ち物 | 家族に負担がかからない形に調整 |

終活は一度やって終わりではなく、人生の節目で見直すのが理想です。

還暦や定年、退職など大きなライフイベントのタイミングが目安になります。

理由は、収入や生活スタイルが変わると資産や介護の状況も変化するためです。

例えば退職後は年金収入が中心となるため、資産計画を改めて整理する必要があります。

定期的に見直すことで、終活は「未来に合わせて更新する活動」になります。

継続することで、常に安心できる備えが整います。

還暦や定年など節目ごとに見直すのがおすすめよ。

区切りを決めておけば、忘れずに続けられそうだね!

終活とつながる「お金・働き方」の整理術

終活は資産や家の整理だけでなく、これからの生き方にも関わります。

ここでは「お金」と「働き方」に注目し、安心して老後を迎えるための視点を紹介します。

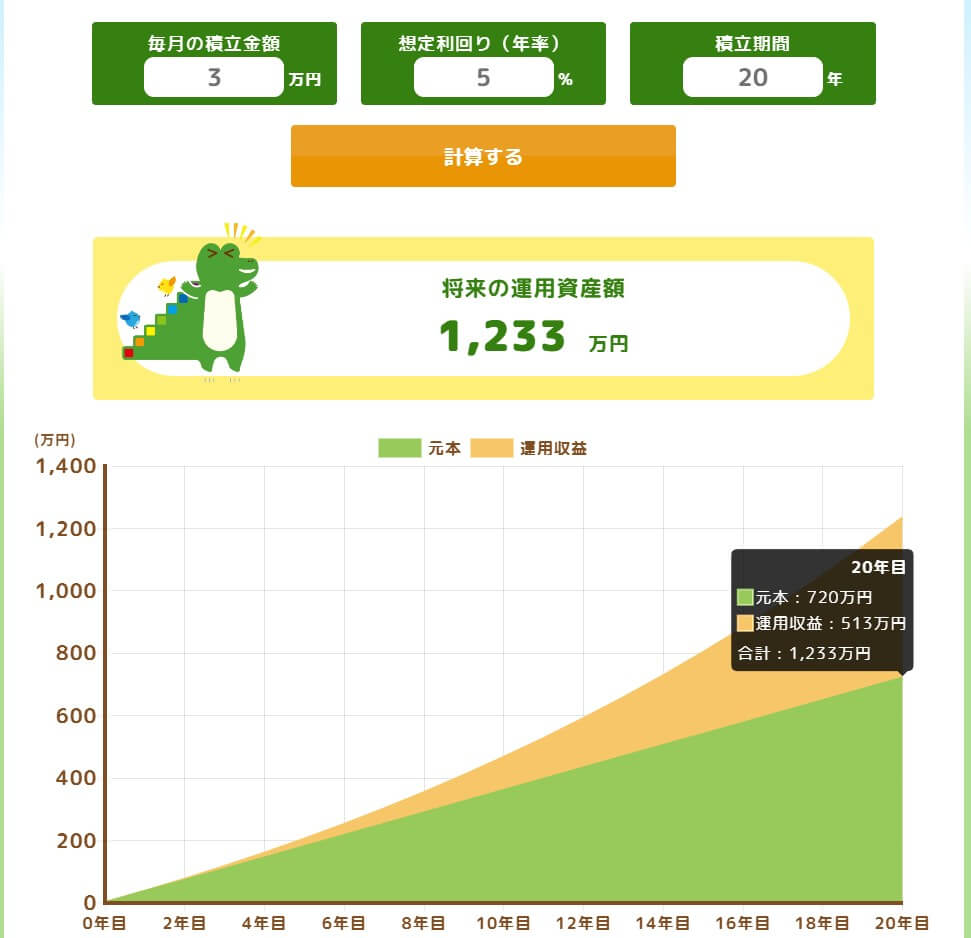

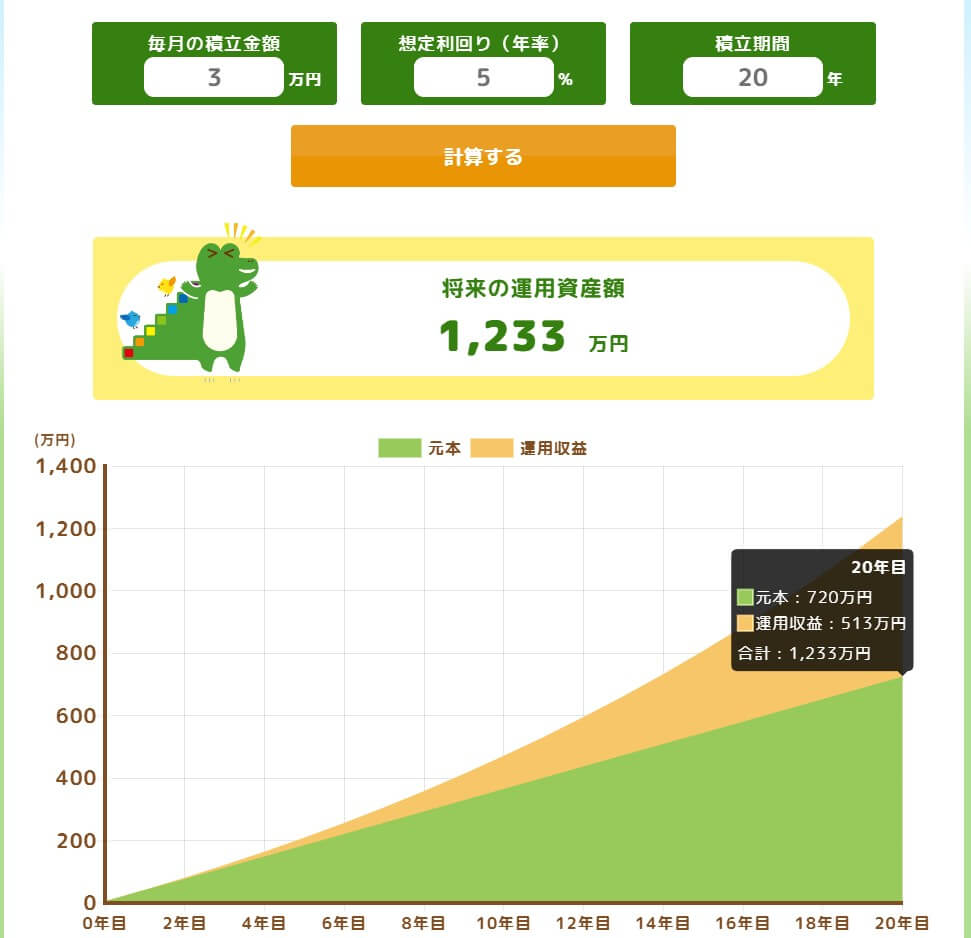

終活と資産形成の関係|新NISAを活かすポイント

終活を考えるとき、「老後資金が足りるのか」という不安は誰もが抱えます。

その対策の一つが新NISAの活用です。

投資で得た利益が非課税になるため、長期的に老後資金を増やす力になります。

仮に毎月3万円を20年間積み立てれば、平均利回り5%で1,200万円以上になる可能性があります。

資産を整理しつつ、投資で増やす視点を取り入れることで「守り」と「攻め」の両方の終活が実現します。

👉 詳しくは「【徹底解説版】新NISA初心者脱出ロードマップ完全ガイド」で解説しています。

新NISAは“老後のための攻めの準備”として有効よ。

投資も終活につながるんだね!勉強してみたくなった!

キャリアとつながる終活|働き方と老後の暮らしをデザインする

終活は「定年後だけの話」ではなく、現役世代のキャリア設計とも強くつながっています。

どんな働き方を選ぶかによって、収入や年金額、ライフスタイルが大きく変わるからです。

たとえば50代で副業を始める人は、老後の収入源や働く選択肢を広げています。

また、老後の暮らし方を考えることは、自分らしい生き方をデザインする作業でもあります。

趣味を中心に暮らす、家族との時間を優先する、地方でのんびり過ごす──選び方は人それぞれです。

今のキャリアと老後の暮らしをつなげて考えることで、安心と生きがいを両立できる終活が実現します。

終活は“どう暮らしたいか”を描くことでもあるの。働き方次第で、老後の生きがいも変わるわ。

わぁ、自分らしい未来を考えるってちょっとワクワクするね!

まとめ|終活は“今を安心して生きるための活動”

終活は「いつかやること」ではなく、今から少しずつ取り組める活動です。

ここでは最後に、行動するメリットと今日からできる小さな一歩を整理して、一歩踏み出せるきっかけになるようまとめます。

家族の負担を減らし、自分の心も軽くなる

終活を進めると、家族の負担を大きく減らせます。

相続手続きや介護の判断は、準備がないと大きなストレスになります。

しかし事前に整理しておけば、家族は迷わず行動できるのです。

同時に「これで安心だ」という気持ちが自分の中にも芽生えます。

つまり、終活は家族のためであると同時に、自分自身の心を軽くする効果があります。

だからこそ、後回しにせず、できることから始める価値があります。

終活は家族への思いやり、自分の安心のためでもあるのよ。

両方にプラスになるなら、やっぱり早めに始めたいね!

今日からできる小さな一歩(エンディングノート/資産メモ)

「大がかりな準備をしなければ」と思うと気が重くなりますが、最初は小さな一歩で十分です。

エンディングノートに名前と連絡先、資産メモに銀行口座を書き出すだけでも大きな前進です。

小さな行動でも、記録があるのとないのとでは安心感が違います。

一度形にしてしまえば、後から少しずつ追記して完成度を高められます。

完璧を目指さず「まずは1行書く」くらいの気持ちで始めるのがポイントです。

まずは1行でも書き出すこと。そこから一歩ずつ進めれば大丈夫よ。

“1行だけ”なら私でもできそう!気軽に始められるね!

Q&A

- 終活って、何歳から始めるのが理想ですか?

-

明確な年齢の決まりはありませんが、50代〜60代で始める人が多いです。健康で判断力があるうちに準備することで、選択肢が広がり安心につながります。

- 親に終活の話をどう切り出せばいいですか?

-

ニュース記事や身近な出来事をきっかけに「最近こんな話を聞いてね」と自然に話題に出すのがおすすめです。重くならず、雑談の延長として会話を始めると受け入れてもらいやすくなります。

- 終活で最初にやるべきことは何ですか?

-

資産や保険の一覧化がおすすめです。通帳や証券口座、保険証券を1枚の紙やノートにまとめるだけで、家族も安心できます。

- 終活はお金がかかりますか?

-

基本的な整理やエンディングノートは低コストで始められます。専門家への相談や遺言書作成、公正証書などに進むと数万円〜十万円単位の費用が発生します。

- 終活をやらないとどうなりますか?

-

家族が相続や介護の判断で迷い、手続きや人間関係に大きな負担が生じることがあります。事前に準備しておくことで、トラブルやストレスを大幅に減らせます。

- 終活は一度やれば終わりですか?

-

いいえ、終活は一度きりではなく、人生の節目ごとに見直すのが理想です。還暦、定年、退職など、生活スタイルが変わるタイミングで定期的に内容を更新していきましょう。